[뉴스써치] 두경부라는 말은 글자 그대로는 머리(頭)와 목(頸)을 일컫는 단어이지만 우리에게는 생소한 용어다. 따라서 두경부암은 머리의 뇌 아래에서부터 가슴의 빗장뼈 위까지 30여 군데에서 생기는 암을 통칭하는 말이다.

숨을 쉬고, 말을 하고, 음식을 먹고, 감정을 표현하는 곳인 목, 혀, 입, 코, 귀 등 두경부에 생기는 암이어서 어렵게 치료를 하더라도 후유증으로 삶이 송두리째 망가지기 쉽다. 특히 펀도나 혀뿌리 부분(설근부) 하인두, 후두 등 목구멍 안 깊숙한 부분에 생긴 암은 턱뼈나 혀, 후두 등을 자르고 암 조직을 도려내야 하기 때문에 암을 없애는 대신 언어기능이나 음식섭취기능, 얼굴이 훼손되는 등의 후유증을 감수해야 했다.

이러한 부담감으로 두경부암 환자는 아예 수술을 포기하거나 삶을 영위하는데 필요한 기본적인 기능을 잃을 각오를 하고 수술을 해야 했다.

두경부는 심장에서 뇌로 혈액을 공급하는 경동맥과 뇌에서 전신으로 이어지는 뇌신경과 척추신경이 복잡하게 얽혀 매우 복잡한 해부학적 구조를 가지고 있다. 따라서 이 부위에 생긴 암은 고난이도의 수술을 요한다. 특히 혀뿌리나 편도, 하인두, 후두에 생기는 암은 의사가 손을 넣어 수술하기가 어렵기 때문에 수술을 하려면 턱뼈와 혀, 후두를 잘라야 했다.

하지만 로봇수술이 도입되면서 두경부암 치료에 획기적인 변화가 생겼다. 턱뼈를 가르는 대신 입으로 로봇 팔과 내시경을 넣어, 암을 도려내는 경구강로봇수술을 하게 되면서 환자의 삶은 물론 치료 결과도 크게 향상되었다.

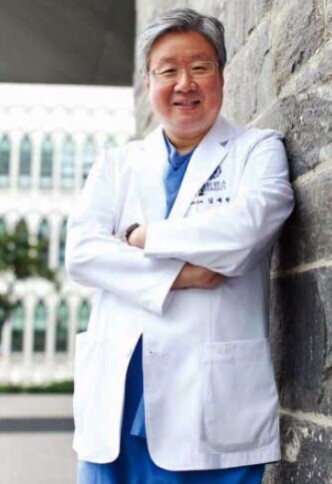

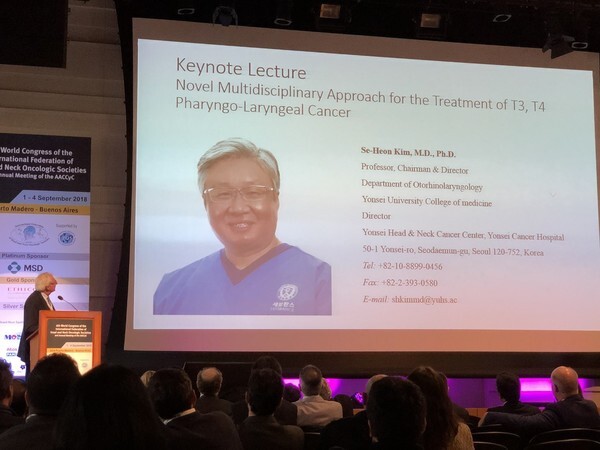

연세대 세브란스병원 이비인후과 김세헌 교수(대한이비인후과학회 차기 이사장)는 경구강봇수술로 이러한 부작용을 최소화하여 인명을 살리는 세계 의학계의 글로벌 리더로 꼽힌다.

로봇을 이용하면 입 안의 병소를 최대 10배까지 확대하고 3차원으로 볼 수 있다. 로봇 팔이 좁은 입속의 공간 안에 들어가기 때문에 수술의사가 원하는 대로 자유롭게 움직이며 수술을 진행할 수 있다. 경구강 부위에 로봇수술이 처음 시작된 것은 2007년 미국이다. 하지만 이를 확대 발전시킨 의사는 연세대 세브란스병원 김세헌 이비인후과 교수다.

그는 2008년 아시아 최초로 두경부암의 경구강 로봇수술을 시작한 이래 13년간 1,000여명의 두경부의 편도암, 혀뿌리암, 하인두암, 후두암 환자들을 로봇수술로 완치하면서 다른 나라에서 따라올 수 없는 월등한 치료 성적을 보여주고 있다. 대표적 임상 업적으로는 초기 편도암과 혀뿌리암에 국한되었던 경구강 로봇 수술을 세계 최초로 하인두암과 후두암 같은 목안 매우 깊은 고난이도 부분까지 영역을 확장하였다는 점이다.

또한 그동안은 경구강로봇수술의 적응증이 원발병소의 암병기가 1기와 2기인 초기암에 국한되었다. 그러나 김세헌 교수는 2014년부터 원발 병소의 암기가 3기와 4기인 많이 진행된 편도암 혀뿌리암, 하인두암, 후두암 등에도 선행화학요법에 이은 경구강로봇수술을 적용하는 치료법을 세계최초로 개발하였다. 선행항암요법을 먼저 시행하여 암의 크기를 줄인 다음 로봇수술을 통해 기관의 기능을 보존하면서 암을 제거한 후, 암의 병리적 특성에 따라 방사선 치료를 병행하는 방법이다.

이런 획기적인 다학제적인 치료법은 비록 진행된 병기라도 인두와 후두의 기능을 보존하며, 암을 잘 제거할 수 있게 되었고, 숨쉬고, 말하고, 먹는 기능을 최대한 유지하며, 환자의 생존율도 기존 치료법에 비하여 20% 이상 향상되어 두경부암 치료에 큰 획을 긋게 되었다.

조기 발견된 편도나 혀뿌리 등의 구인두암의 5년 생존율은 100%에 육박하고, 상대적으로 치료가 어려운 후두암이나 하인두암의 생존율도 70%를 넘었다. 편도암, 혀뿌리암 3, 4기 환자의 5년 생존율도 84%로 이전보다 20%이상 뛰어난 성과를 보였다. 이전까지 세계 최고로 평가받았던 메모리얼 슬론-케터링도 60%를 넘지 못하고 있었기 때문이다.

이렇게 환자 맞춤형 치료를 시행하면서 환자의 생존율이 월등히 높아진 결과는 미국 외과종양학회지(Annals of Surgical Oncology)에 2편이 게재되었다. 김 교수는 지금까지 천 여건에 가까운 두경부암 환자를 로봇으로 수술하면서 환자의 부작용을 최소화하면서 환자의 생명을 구해왔다. 이런 성과가 통계로 나오자 학계는 또 다시 놀랐다.

또한 김 교수는 새로운 테크놀로지를 로봇수술에 적용하여, 2018년 세계 최초로 단일공로봇수술 시스템을 도입한 라이브 수술을 성공적으로 시연하였다. 이전의 로봇수술시스템은 원래 복부와 골반강용으로 개발된 것을 두경부에 적용해서 목구멍 깊숙이 들어가면 카메라와 수술 팔 2개가 엉키는 문제가 있었다. 하지만 단일공로봇수술시스템은 획기적인 굴곡형 카메라와 더불어 관절이 있는 3개의 미세한 수술 팔로 이 문제를 해결했다. 미국 메이요 클리닉, MD앤더슨 암센터를 비롯한 23개국 300여명의 의학자들은 김 교수의 라이브 수술 시범을 보고 찬사를 아끼지 않았다.

김 교수에게 국제학계에서 수술시범 요청이 쇄도했다. 국내 환자를 치료하는데 바쁜 김 교수가 매번 출장을 가서 교육을 시킬 수는 없는 노릇이었다. 그래서 김 교수는 2011년 아시아 최초로 두경부암 로봇수술 카데바 교육센터를 만들어서 각국의 의사들이 한국으로 와서 배우도록 했다.

2011년 아시아 최초로 만든 ‘두경부암 로봇수술 교육센터’에서는 이태리, 스페인, 미국, 호주, 아르헨티나, 브라질, 일본, 대만, 싱가포르, 홍콩 등 세계 각국의 의사 100여명이 김세헌 교수에게 로봇수술 과정을 수료하였으며, 세계두경부학회 회장, 유럽두경부외과회장, 미국두경부외과학회회장, 교토대 이비인후과 주임교수 등 전세계 400명이 넘는 두경부외과의들이 김 교수의 수술을 참관하기위해 방문하였다. 이태리와 스페인에서 두경부암로봇수술을 배우기 위해 강사를 마치고 유럽에서 중추죽 역할을 하는 제자도 다수이다.

또한 김세헌 교수가 주축이 되어 2011년부터 매년 개최하는 국제 두경부암 로봇수술 심포지엄(International Robotic Surgery Symposium, IRSS)은 두경부암 로봇수술 분야를 세계적으로 이끌고 있으며, 전세계 두경부암 로봇수술을 이끄는 거의 모든 외과의들이 참석하고, 여기서 강의하는 것을 명예롭게 생각할 정도로 위상이 높다.

이러한 치료실적의 향상에도 김 교수는 아직 갈 길이 멀다고 말한다. 모든 환자를 부작용 없이 살리지는 못하기 때문이다. 끊임없이 더 나은 치료법을 찾아야 한다는 것이다. 김 교수는 인생에 고비가 있을 때 매다 고 이원상 교수의 말을 떠올린다고 한다. 이 환자에게 내가 최고의 선택인가를 끊임없이 물어야한다는 것이다. 그래서 이 말을 좌우명으로 삼았다고 한다, “환자에게 더 나은 치료를 할 수 있도록 최선을 다하자”. 김세헌 교수는 오늘도 이 말을 되새기며 수술실에 들어선다.

김 교수는 1988년 연세대 의대를 졸업하고, 2000년 동 대학원에서 의학박사 학위를 받았다. 대한두경부외과학회장을 역임하였고, 2022년부터 2024년까지 대한이비인후과학회 이사장을 맡으며, 2023년에는 세계구강암학회(IAOO) 의장을 맡는다.

[저작권자ⓒ 뉴스써치. 무단전재-재배포 금지]