[뉴스써치] 무소유(無所有)란 화두(話頭)로 뭇사람들 가슴속에 잔잔한 파문(波紋)을 던지며 우리곁을 홀연히 떠나셨던 분이 있다.

바로 법정(法頂)스님이다.

법정스님의 열반(涅槃) 10주기 추모법회(追慕法會)가 열린다기에 아침 일찍부터 서둘러 길상사(吉祥寺)를 찾아 나섰다.

지하철에서 내려 길게 늘어진 신작로(新作路)를 따라 얼마쯤 걸어 올라 길모퉁이를 접어들어 막 돌아서려니 제법 낯익은 골목길이 눈에 쏙 들어왔다.

높은 담장을 끼고 길을 오르다 보면 간혹 대궐(大闕) 같은 큰집들이 내눈을 압도하며 하나 둘 다가선다.

한참을 숨가쁘게 오른 가파른 성북동(城北洞길)은 오랜 세월 비바람에 씻긴 흔적(痕迹)들이 곳곳에 묻어있고 옛정취가 오롯이 배어나 고즈넉함을 간직하고 있었다.

길상사 초입 담벼락엔 "스님 그립습니다" 라는 환영 글귀가 이른 봄바람에 나부끼며 눈에 쏙 들어왔다.

몇걸음을 더 내딛자 팔작(八作) 지붕을 하고 늠름하게 서있는 일주문(一柱門 )과 눈이 마주쳐 위를 보니 '삼각산길상사(三角山吉祥寺)'란 현판(懸板)이 의젓하게 서있고 양옆에는 잘씌어진 주련(柱聯)이 가지런히 걸려있어 고요한 산사(山寺) 분위기를 한껏 되살려주고 있었다.

법정(法頂)스님이 입적한지 어언 10년이란 세월이 흘렀건만 스님은 잊혀지지 않은 채 또렷하게 기억속에 머물러 있다.

님을 흠모(欽慕)하는 정은 더 깊어만가니 가신 이의 길이 어떤 길이었기에 이토록 스님을 찾아 나서는 발길들이 이어지고 있는지 보통사람들은 이를 가늠하기조차 어렵다.

힘든 고갯길을 발품팔아 스스로 찾아 올라와 추모법회(追慕法會)에 참여하고자 삼삼오오 모여드는 발걸음이 줄을 잇고 있다.

비록 법정스님은 가셨어도 님을 사모(思慕)하는 마음은 찾는 이의 가슴속 깊은 곳에 여울져 한없이 타오르는 불길이 아닌가 싶다.

아직도 겨울 끝이라 산사 깊숙한곳 요사(寮舍)채 지붕위에는 잔설(盞雪)이 수줍은듯 몸을 잔뜩 움추리며 차르르 떠는가 싶더니 찬바람이 머무는 나뭇가지엔 봄소식에 들뜬 속잎들이 가지를 간지럽히며 속삭이듯 일렁이고 있다.

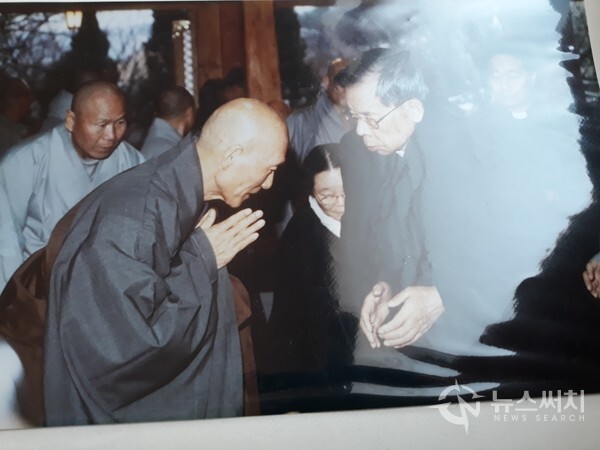

옆으로 비스틈히 누운 적송(赤松)사이로 범종각(梵鐘閣) 종루(鐘樓)의 범종이 위풍스럽게 사방을 주시하며 달려있고 그곁의 설법전(說法殿)에서는 법정스님 입적(入寂) 10주기 법회의식이 이제 막 시작 된다.

설법전 안은 너무도 엄숙(嚴肅)해서 오히려 처마끝을 흐르는 살바람따라 적막감(寂寞感) 마져 감돌았다.

평소 스님을 따르는 불자(佛子)들과 일반시민들하며 전국 도처(到處) 사찰(寺刹)에서 모여든 스님들과 이 광경을 담으려는 취재기자들까지 운집해 법당(法堂) 안을 가득 메웠다.

안으로 들어갈 수 없는 사람들은 밖에서 북적이며 행여 설법(說法) 하나라도 놓칠세라 두손을 합장(合掌)하는 모습들로 앞마당을 꽉 채우고 있다.

이 설법전은 법정스님께서 주기적으로 설법과 법문(法文)을 설파(說破)한 곳이였기에 오늘따라 더 의미있게 다가선다.

법회를 여는 법당(法堂)을 거쳐 운치있는 송월각(松月閣) 앞을 지나 길상사 드넖은 경내 곳곳을 발품삼아 돌아보며 큰스님의 발자취를 하나 둘 더듬어 보는 것도 의미있는 시간인듯 싶다.

길상사가 탄생된 연유(緣由)는 기막힌 사연이 숨어있음을 늦게야 깨달았다.

삼각산(三角山) 허리 어디쯤 7000평에 가까운 드넓은 산자락에 자리한 옛 요정(料亭)터인 대원각(大苑閣)에는 집주인 김영한의 발자취가 짙게 드리워져 있다.

평생을 애지중지(愛之重之)가꿔 온 금싸라기 같은 보금자리를 어떤 조건도 없이 남에게 그냥 내준다는 것이 결코 쉬운 일이 아니다.

김영한은 우연한 기회에 법정스님의 대표작 '무소유'란 산문집(散文集)을 대하고나서 무릎을 딱치며 이 기회다 싶어 전재산을 보시(布施)해야 겠다고 마음을 먹은 후 법정스님께 찾아가 이 터를 드릴테니 청정(淸淨)한 불사도량(佛寺道場)으로 꼭 만들어 달라는 청을 넣었으나 번번히 거절을 당했다. 애가 타는데도 법정스님은 미동(微動)도 안했다.

스님 스스로가 그럴만한 자격 조차 없으니 다른 곳에 가서 알아보라고 몇 번이고 거절을 한 것이다. 이에 굴하지 않고 끈질긴 간청(懇請)으로 법정스님의 마음을 움직인 김영한의 끈기와 간절함이 눈물 겹게 느껴진다.

오랜 세월동안 끊임없이 청을 넣어도 꿈쩍도 안하던 법정스님도 어느 날 이제 더 이상 뿌리칠 수 없음을 깨닫고 끝내 수락(受諾)을 하고 말았다. 이는 처음 간청이 있은 후 10년이란 긴 시간이 흐른 뒤였다.

7000평의 드넓은 터와 40여동의 요사채가 들어선 수 천억의 재산을 시주(施主) 받은 법정스님께서 이 소중한 터를 어떻께 보람있게 쓸까하고 얼마나 많은 고뇌(苦惱)의 밤을 지새웠을지 우리같은 속인(俗人)들 그 속내를 범접(犯接)할 수는 없다.

다만 "맑고 향기롭게"란 짧은 단문속에 그 해답이 담겨 있을 것이라고 감히 유추(類推)해 볼 뿐이다. 맑음은 개인의 청정(淸淨)을 뜻함이요 향기로움은 그 청정의 사회적 메아리가 아닐까.

무소유 정신을 여기에 담아내 중생(衆生)들이 자신의 삶을 더 의미 있고 맑고 향기롭게 살라는 스님의 마음이 배어있는 경귀(警句)라 할 것이다. 스님은 '맑고 향기롭게'를 화두로 삼아 오늘의 길상사를 세우지 않았을까. (계속)

[저작권자ⓒ 뉴스써치. 무단전재-재배포 금지]